中南在线10月26日消息(特约通讯员 张洪博 李桂林 报道)10月26日,武昌理工学院图书馆二楼报告厅,第十届世界华人美术教育大会圆满迎来最后日程。在以“基础美术教育和社会美术教育”为主题的分论坛中,众多专家学者齐聚一堂,展开发言与讨论,为与会者呈现了一场精彩纷呈的学术盛宴。

本会场由上海师范大学美术学院副教授张锦主持,十余位来自全国各地及海外的一线美术教育工作者齐聚一堂,分享了他们在基础教育阶段与社会实践中的宝贵经验与前沿思考,从微观课堂实践到宏观课程建构,多维度回应了大会“智能、人本、关爱”的核心主题。

本场论坛由上海师范大学美术学院副教授张锦主持

传统文化与现代教学深度融合,彰显“人本”关怀

会议的上半场,演讲者们不约而同地将目光投向中华优秀传统文化的创造性转化。上海市实验学校附属光明学校的徐奕老师带来《“古字趣画”跨学科课程的建构与实施》,展示了如何将古汉字与趣味绘画相结合,激发学生的学习兴趣。上海市徐汇区樱花园小学的周丹老师则关注儿童情感发展,其《小学美术课堂中的绘画日记——以中国传统节日为载体提升儿童幸福感研究》探讨了艺术在记录成长、滋养心灵方面的独特价值,体现了美术教育中对“关爱”的深刻理解。

民族特色与智能科技并行探索,拥抱“智能”时代

如何将独特的地域文化资源转化为美育优势,是分会场的另一大亮点。重庆市彭水苗族土家族自治县的胡显强老师分享《培根铸魂·以美育人:民族地区学校“一核四维”美术课程30年实践探索》,系统介绍了长达三十年的本土化课程探索,为民族地区的美术教育提供了可资借鉴的范本。与此同时,人工智能与教学的融合成为热议焦点。上海外国语大学秀洲外国语学校的孟玲娣老师在《以“精”得“境”:非遗农民画的智能新生创作教学》中,探讨了如何借助智能工具为传统非遗注入新的生命力。昭通市北闸中学的田娜老师则直接以《AI赋能的“四位一体”高中美术结构化教学新范式探索》为题,展示了技术驱动下教学模式的结构性变革。

胡显强老师分享《培根铸魂·以美育人:民族地区学校“一核四维”美术课程30年实践探索》

教学范式革新与文化认同构建,回应“成长”核心

浙江省仙居县城峰中学的杨卫华老师在其《答案之外:高中美术纸艺单元课程“阶梯式”深度探索与实践》中,分享了他如何通过精心设计的“阶梯式”教学路径,引导学生超越对标准答案的追求,在纸艺创作中进行深度探索,培养了学生的耐心、专注与创新精神。

武汉本地的王栋丹老师(武汉市东湖中学)的发言《以美育培养文化认同的高中美术教学实践探究》,则从文化根基的角度回应了大会主题。她结合教学实践,阐述了如何通过美术教育深化学生对于中华优秀传统文化的理解与认同,强调了美育在塑造青少年文化自信与家国情怀中的关键作用,为美术教育注入了深厚的文化内涵。

跨学科实践与核心素养落地,共绘“面向未来”蓝图

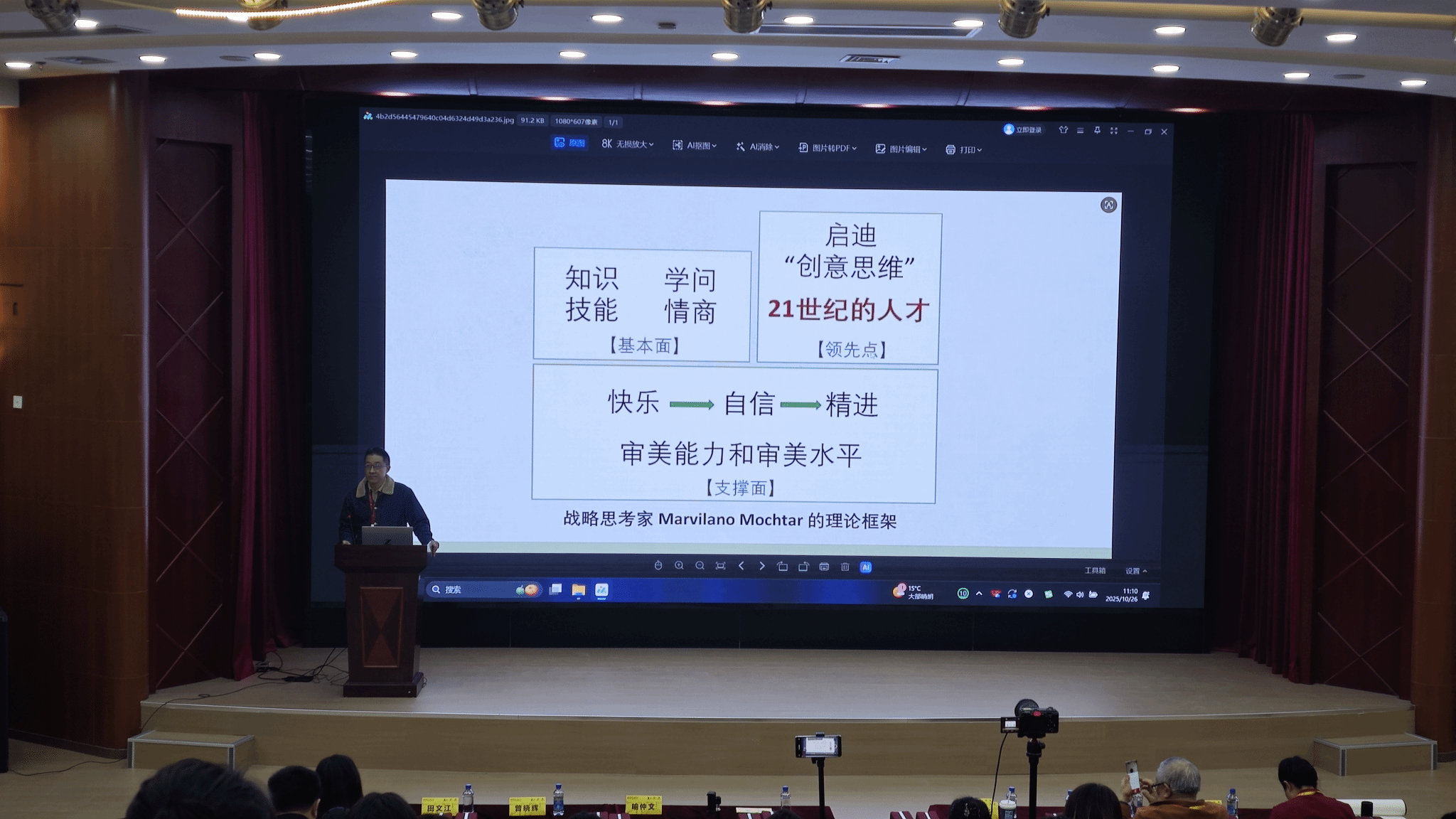

跨学科融合成为多位演讲者的共同选择。安徽省池州市石台县第二中学的张晋奇老师分享了《“双新”视域下初中“美术+”跨学科教学实践的研究》,体现了新课标背景下美术教育的拓展与联动。来自马来西亚的邱俊理先生则以《唤醒创意:马来西亚儿童美术教育的当下反思与未来愿景》带来了国际视角,引发了在场同仁对于不同文化语境下创意启蒙的思考。

邱俊理先生分享《唤醒创意:马来西亚儿童美术教育的当下反思与未来愿景》

最后,议题回归到美术教育的核心——素养的培育与教学的革新。主持人张锦副教授本人也带来《核心素养落地困境与破解:<中小学美术教学论>教学模式的重构研究》的分享,直指教师培养的关键环节。

十余场报告紧凑且充实,从小学到高中,从城市到乡村,从本土到国际,从传统手工艺到AI技术,充分展现了全球华人美术教育工作者在“面向未来”这一命题下的多元探索与坚实步履。本场会议的成功举办,不仅为一线教师提供交流互鉴的平台,更以大量鲜活的案例证明,当“智能”成为工具、“关爱”成为底色、“人本”成为归宿时,美术教育必将焕发出蓬勃的生命力,更好地承担起培根铸魂的时代使命。(完)